|

JA静岡厚生連。保健・医療・福祉の事業を通じ地域の暮らしに根ざした病院として社会の構築に寄与する。

|

|

〒422-8006 静岡県静岡市駿河区曲金三丁目8番1号

TEL : 054-284-9854 |

|

|

|

|

|

| JA静岡厚生連 機関誌「すてっぷ」特集記事です。 2020.9 |

NO.514 |

|

『医療放射線』

〜安心して信頼される放射線検査〜 |

|

清水厚生病院

放射線科 主任

三井 賢一 |

はじめに

みなさん放射線と聞いてどんなことをイメージしますか。被ばくや体に良くないとあまりいいイメージは無いかもしれませんが、正しく利用すれば非常に有用なものになります。その放射線を駆使して患者さんのために検査をしているのが診療放射線技師です。昨年ドラマで話題になり多少は認知されたと思います。

身の回りの放射線

放射線は、目に見えず、においもなく、音もありませんが、私たちの身のまわりに存在しています。大地や空気、食べ物や飲み物に含まれる放射性物質から放射線が出ています。さらに、宇宙からも常に放射線が降り注いでいます。日本人は、1年間に1人あたり平均2.1ミリシーベルトの放射線を受けています。地球が誕生した約46億年前から放射性物質は存在し、大地の中に含まれる自然の放射性物質から放射線が出ています。大地からの放射線の量は、地域によって差があります。例えば、関西地方は比較的多くの放射性物質を含む花崗岩が分布しているため、関東地方より放射線量が2〜3割高くなっていると言われています。(図1)

図1

医療放射線

医療に使用する放射線(一般撮影、CT、放射線治療など)に関して、以前から管理はしていましたが、さらに患者さんが安心して検査を受けられるように2020年4月より医療法という法律に新たに「医療放射線に係る安全管理」が追加され、その中で医療被ばくに係る安全管理をするようになりました。例えば『医療被ばく線量の記録と管理』『放射線従事者等に医療被ばくに係る研修会の実施』などになります。

医療被ばく

現在の医療では、放射線(X線)を使った検査が不可欠です。レントゲン撮影、CT検査、バリウム検査、血管造影検査などです。その目的は病気を見つけたり、病状を把握したり、治療の計画を立てたりと、様々な情報(患者さんの利益)を得るために使用します。これを医療被ばくと言います。医療において放射線を使用する検査の際には、『正当化』と『最適化』を行うようにと国際放射線防護委員会(ICRP)が勧告しています。

正当化とは

医療被ばくによって身体に影響が出る危険性(リスク)より、患者さんの利益が十分に大きいと考えられる場合に放射線を使用します。必要な検査かどうか医師が判断します。

最適化とは

放射線を使用する際には、出来るだけ可能な限り少ない線量で検査を行うよう努めます。診断に影響を与えない程度に被ばくの低減を行います。

放射線の人体への影響

放射線の影響については、しきい値( 影響が出てくる量)が決まっている確定的影響と、しきい値のない確率的影響の2種類があります。

『確定的影響』

脱毛・白内障・一時不妊など影響がありますが、通常の放射線検査では影響が出ることはありません。ただ一部の特殊な検査(血管造影検査)や放射線治療ではこの限りではなく皮膚や内臓などに影響が出る場合があります。

『確率的影響』

発がんや遺伝的影響がありますが、大量の放射線被ばく(200ミリシーベルト以上)でなければ、通常のがん発生率と変わりないとされています。また遺伝的影響の発生は人間に対して科学的に証明された事例はありません。したがって、放射線検査の被ばくでがんになる確率が高くなる心配はありません。

放射線に関する単位(図2)

放射線は目に見えませんが、測定器を使用して測ることが出来ます。

『ベクレル(Bq)』

・ 放射線(放射線を出す能力)の強さを表す単位

『グレイ(Gy)』

・ 放射線にあたった物質が吸収する放射線の量を表す単位

『シーベルト(Sv)』

・ 受けた放射線の量を表す単位。体の影響の度合いを測るものさしとして用いる。

図2

放射線検査のQ&A

Q1: X線撮影を何度も行っても大丈夫?

A1: ある線量(しきい値)を超えると身体的な影響が生じる場合がありますが、通常のX線 撮影により受ける線量は、しきい線量より遙かに少ないものとなっております。よって

身体的影響が現れることはありません。

Q2: 乳房撮影(マンモグラフィ)での撮影で、身体に影響はありませんか?

A2: マンモグラフィは、乳房だけに限局した撮影です。身体に影響が出ることはありません 。撮影により病変の有無が判り、撮影で得られる利益が遙かに大きく上回ります。

Q3: 子供がX線撮影をしますが、被ばくによる影響は大丈夫でしょうか?

A3: 子供のX線撮影について、撮影に用いるX線量は成人より少ない線量で撮影を行います 。X線撮影装置も被ばく低減を行いつつ、最良の画像を得る事が可能となっています。

撮影も長い歴史で培われた撮影技術で行っています。

Q4: 定期的にCT撮影を行う場合、X線被ばくによる身体的な影響は大丈夫でしょうか?

A4: 短期間に複数回のCT検査を数回受けた場合、その影響が蓄積するわけではありません 。検査程度のX線量では影響が現れることはなく、回復すると考えられています。また

検査は、患者さんが定期的に検査をされる事で、疾患を早期発見されることの方が遙か に有益です。

豆知識

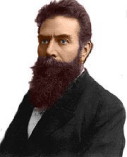

レントゲン(1845〜1923)

ドイツの物理学者だったレントゲンは1895年、真空放電の実験をしていた時に、偶然それまで知られていなかった物を突き抜ける光線を発見しました。レントゲンはその後、手などを蛍光版に重ねる実験を行い、この光線の働きにより、骨などの仕組みがはっきりと見えることを発見しました。レントゲンは、光線のようで光線ではないこの不思議な線のことを「Ⅹ線」と名付けました。この時、レントゲンによって発見されたⅩ線というのは、放射線の1種であるⅩ線のことです。レントゲンのこの発見により、翌年には物理学者のベクレルによるウラン放射能の発見、3年後にはキュリー夫人が放射線と放射能の存在を確認し物理学が一気に進歩しました。レントゲンが発見したⅩ線は、Ⅹ線写真として今も病院などで利用され、多くの人を病気から守る手助けをしています。レントゲンは、Ⅹ線の発見により1901年、第1回のノーベル賞を受賞しました。

〈参考資料〉

・文部科学省資料:日常生活と放射線

・北陸電力ホームページ http://www.rikuden.co.jp/

・ 国立国際医療研究センター 病院ホームページ http://www.hosp.ncgm.go.jp/ |

|