子宮内膜症は、妊娠可能年齢の女性の約10%が発症しているとされ、不妊症や卵巣がんの原因となる病気です。実は生理痛が強い女性のうち、70~80%の人に子宮内膜症が隠れているとされています。今回は子宮内膜症の、症状や診断方法、治療法について解説していきます。

子宮内膜症ってどうしてなるの?

子宮内膜症の病態は完全には解明されておらず、ここでは今ある仮説について解説します。子宮内膜症とは、その名の通り「子宮内膜」がお腹の中や卵巣、子宮筋層に散らばって悪さをする病気です。

子宮内膜は生理直後は薄く、排卵直前は赤ちゃんが子宮内に着床できるように厚くなっています。妊娠しなければ、不要となり生理出血として腟から出ていきます。女性はこの周期を約1ヶ月単位で繰り返しています。(図1)

(図1)

子宮内膜症は、不要になった子宮内膜が腟からではなく卵管へ逆流し、お腹の中へ散らばってしまいます。散らばった子宮内膜が生理周期に合わせて出血と炎症を繰り返します。

子宮内膜症は生理が来る度に病気が進み、子宮内膜組織が紛れ込んだ場所に応じて様々な症状を起こします。(図2)

(図2)

①子宮へ紛れ込んだ場合

子宮内膜が子宮の筋肉へ紛れ込んだ場合を「子宮腺筋症」と呼びます。(図3)

(図3)

生理の度に子宮に炎症を起こし、強い生理痛と過多月経(生理の出血が多いこと)が起こります。

その他にも、子宮が炎症状態にあるため赤ちゃんの着床を妨げてしまいます。

②卵巣へ紛れ込んだ場合

卵巣へ子宮内膜組織が紛れ込むと、チョコレート嚢胞(別名、子宮内膜症性嚢胞)と呼ばれる卵巣腫瘍が発生します。(図4)

(図4)

その名の通り、卵巣の中にチョコレート色の液体(血液が古くなったもの)が溜まり、卵巣に炎症を起こし続けます。卵巣は古い血液に触れている状態が続くため、不妊症の原因となります。また、40歳以上で放置しておくと卵巣がんの発生リスクとなります。さらに、卵巣の周りで癒着が起こり、卵管も癒着して卵管閉塞が起こります。

③お腹の中へ紛れ込んだ場合

腸管と子宮や卵巣の癒着を起こし、便秘、排便痛、性交痛の原因となります。お腹の中に炎症が起きている状態が続くため、生理痛も強くなります。

子宮内膜症はどうやって診断するの?

自分でチェックできる?

それでは子宮内膜症はどのように診断すれば良いのでしょうか?自分で診断はできるのでしょうか?

結論から言えば、自分でチェック表を使っただけでは診断できません。もし、生理痛が強いなら、婦人科へ行きましょう!子宮内膜症の確定診断はいまだに「腹腔鏡検査」です。腹腔鏡検査とはお腹に5~10㎜の穴を開けて、そこからカメラを入れ、お腹の中を観察する検査です。

検査とはいえ5~10㎜の穴をお腹に開けるのは体への負担が大きく、全例に行われるわけではありません。ほとんどの場合、症状から子宮内膜症を疑い、他の補助的検査をしていき、子宮内膜症の疑いがある時点で治療に移ります。

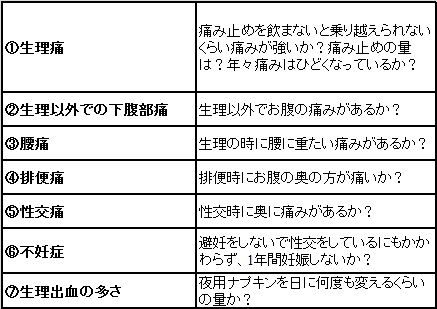

[1]症状を聞く

まずは症状を聞いていきます。

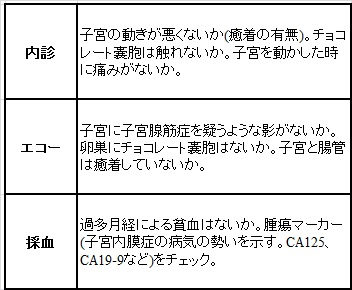

[2]内診

内診台で検査します。エコーや採血も行います。

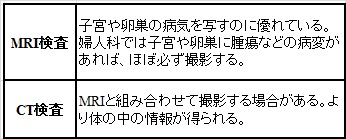

[3]MRI/CT検査

画像検査でさらに詳しく病変を調べます。

ここまでで、子宮内膜症の診断をして、治療へと移ります。

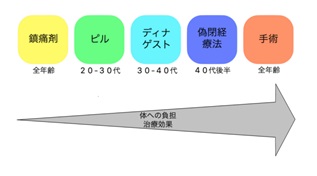

年齢別!子宮内膜症の治療方徹底解説!

子宮内膜症には主に5つの治療があり、年齢や妊娠希望の有無によって使い分けます。それぞれの治療を詳しく解説します。

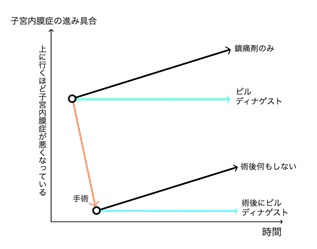

①鎮痛剤

ロキソニン、ボルタレンなどの鎮痛剤を使用して生理痛を和らげる対症療法です。鎮痛剤のみでは、子宮内膜症そのものを治療したり進行を抑えることはできません。

②低用量ピル

子宮内膜症が悪くなっていくのは、卵巣から出る女性ホルモンが原因とされています。

低用量ピルはこれら女性ホルモンに似た働きを持つ成分が入っています。ピルを服用すると、脳からの卵胞刺激ホルモンや黄体形成ホルモンの分泌が抑えられ、排卵しなくなります。また、卵巣からの女性ホルモン分泌が抑えられ、子宮内膜症が進行しなくなり、症状も抑えてくれます。

しかし、ピル特有の副作用(血栓症、頭痛、乳房の張り、嘔気嘔吐、不正出血など)があるため、人によっては合う合わないがあるかもしれません。主に20~30代の女性に使用することが多いです。

③ディナゲスト

ディナゲストは、黄体ホルモン様の作用を持ち、脳から分泌される排卵を促すホルモンを抑えます。体から分泌される女性ホルモン(子宮内膜症が進む原因)も出なくなり、子宮内膜症の進行を抑えてくれます。

子宮内膜症への治療効果は高いですが、副作用として不正出血と弱い更年期症状(ほてり、発汗、動機など)があります。

ピル内服で血栓症のリスクが高くなる30代後半から40代の女性に、使用されることが多いです。また、ピルよりも子宮内膜症への治療効果が高いため、ピルで生理痛が抑えられなかった場合などでも使用することがあります。

④偽閉経療法

子宮内膜症は生理が来る度に悪くなります。要は生理が来なければ良いので閉経させてしまおう!ということでできた治療です。女性ホルモンの分泌を抑えて体を閉経の状態にします。

体を無理やり閉経に追い込む治療なので、効果は高いのですが、体への負担も大きいと言えます。

治療中は女性ホルモン低下による、更年期障害、骨量低下(骨がもろくなる)、コレステロール上昇、肌艶が悪くなる、など複数の副作用が出現する可能性があり、6ヶ月までしか継続できないことになっています。

そのため、あと半年くらいすれば閉経しそうな方に使います。生理が止まって子宮内膜症の病変も小さくなる効果もあるので、手術をより効果的に行うために術前に使用したりします。

⑤手術療法

一番体に負担が大きいですが、一番治療効果が高いと言えます。手術により、子宮内膜症の病変を切除します。

手術方法は子宮内膜症の病変を焼くだけのものから、チョコレート嚢腫の核出、子宮全摘と両側付属器切除など多岐に渡り、一人一人の症状や状況に合わせて選択します。

特に妊娠希望の人に対する手術は慎重に決めなければなりません。一般的にはチョコレート嚢腫の核出が行われますが、手術によって、正常な卵巣も一部が削れてしまうからです。(これはどんなに上手な人がやってもある程度避けられない)。

手術によって子宮内膜症の炎症が落ち着いて、短期的には妊娠する確率が上がりますが、卵巣が一部削れることによって長期的な妊娠する力は低下します。

手術後に何もしないで放っておくと90%近くが再発するため、術後妊活していない期間はピルやディナゲストで再発を抑えるのも必須です。

ピルやディナゲストは子宮内膜症の進行を抑え、手術は既にできてしまっている子宮腺筋症やチョコレート嚢胞を治療します。手術後に何も治療しないと90%が再発します。そのため、手術とピルやディナゲストを効果的に併用していく必要があります。

まとめ

子宮内膜症は、不妊症や卵巣癌の原因となりえます。治療法はいろいろありますが、個人の状況で何を選ぶべきかがかわります。生理痛がある人は我慢せずに婦人科を受診しましょう。

|