���͂��߂�

�ŋ߁u�I���v�Ƃ������t���悭���ɂ���悤�ɂȂ�܂����B�u�I�������v���k�߂����t�ŁA�u���������ʂ܂ł̂��Ɓv�Ɓu����������̂��Ɓv���������邱�Ƃ��I���Ƃ����Ă��܂��B�u�I���v���e�[�}�ɂ����u����̊J�Â�u�I���v�Ɋւ���{����������o�ł���A�u�I���Ȃǂ��Ȃ��Ă��ǂ��v�Ƃ������e�̖{���o�Ă��܂��B���{�̕��ώ�����80�Α��������Љ�ɂȂ������A���т������ɂ��u�V���v�̎��Ԃ̒��ŁA�u���v�܂ł̂��ƁA�����炵�������ɐ����邩���l����u�I���v�����ڂ���Ă��܂��B

���I���̂T�̃e�[�}

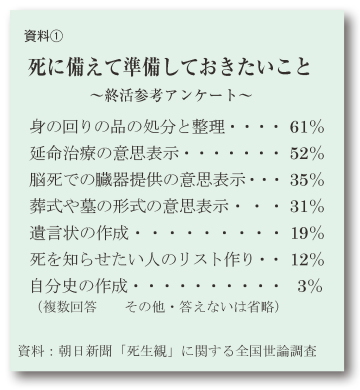

�@����܂ł̓��{�ł́u���v�ɂ��čl���邱�Ƃ̓^�u�[�ł����B�������A�i���̖��͂Ȃ��A�N�ɂł�������K���u���v��������Ȃ��Ŋ����}���邽�߂ɑ��߂́u�I���v���K�v�ŁA�N��I�ɂ́A��N��җ�����ɍl���n�߂邱�Ƃ����߂��Ă��܂��B

�@�����̂���

�F���ʑO�̐������ǂ̂悤�ɂ���̂������v�𗧂Ă邱�ƁA���V��p�⑊���E�����ی��Ȃǂ̊m�F�ȂǁB

�A���̂���

�F���O�����ƈ�Y�����A�c���ꂽ�Ƒ�����i�����ō���Ȃ��悤�Ɂu�f�̗��v���͂��߁A�Ƃ��A�`�������Ȃǐ��O�ɐ������Ă����B

�B��ÁE���

�F�a����]����m�点�ė~�����̂��A�����łȂ��̂��B�������Ó��̊�]�̗L���B�F�m�ǂ�Q������ɂȂ������̏ꍇ�A�����łǂ̂悤�ɉ߂��������̂��B

�C���V�E����

�F������V�̊�]�B��⋟�{���̖��ɂ��āB

�D�z���E�v���o

�F�c�����Ƒ��ɓ`���Ă��������v���ȂǁB

�������u���ʑO�v�u����v�ōl���A�����}���邽�߂̏����ł͂Ȃ��A�����}����܂ł����ɐ����邩�A�[�������l���ɂ��邩�A�V���L���ɂ��邽�߂̊������I���ł��B�i�����@�j

|

|

���G���f�B���O�m�[�g

�@�G���f�B���O�m�[�g�͈⌾�Ƃ͈قȂ�A�@�I�S���͂͂Ȃ��A�������ǂ̂悤�ɍŊ����}�������̂��A�ǂ̂悤�ɗ����������̂��Ȃǎv����Ԃ�m�[�g�ł��B�ړI�̈�ɂ͢�c���ꂽ�l����������Ȃ��ף�Ƃ������̂�����܂��B�a���̍��m�≄�����ÂɊւ���l�����������ނ��Ƃ��ł��A�Ƒ������f�ɖ��������ɁA���̔��f�ޗ��ɂ��邱�Ƃ��o���܂��B

�@�m�[�g�͏��X�╶��X�Ŏs�̂���Ă��āA�C���^�[�l�b�g����_�E�����[�h�ł�����̂�����܂��B�������e�́A���̎��X�ɂ���ĕς�邱�Ƃ�����̂ŁA���M�ŏ����Ɖ��x�����������邱�Ƃ��ł��܂��B

�@

�@ �@

|

| ��������Љ�Ƒ����Љ� |

�@

�@���{�́A���x�o�ϐ����ƂƂ��ɕa�@�̐��������A���{�̈�Â͖ڊo�܂����i�����A����܂ŕs�\�ł������a�C�̎��Â��\�ɂȂ�ȂǁA����ȗ��v�������炵�Ă��܂����B����ɔ������ώ����͉��сA�j���Ƃ�80���āA���ώ����E������E����̃X�s�[�h�A�S�Ăɂ����Đ��E��ƂȂ��Ă��܂��B������Љ�ƂȂ�A���͔N�ԂP�R�O���l�߂��l���S���Ȃ��Ă��܂����A�Q�O�Q�T�N�ɂ͔N�Ԃ̎��S�Ґ��͂P�U�O���l���Ƃ����āu�����Љ�v���}����Ƃ������Ă��܂��B

�`�Q�O�R�O�N�A���ɏꏊ�������Ȃ��`

�@����҂��������A��Ô����Ⴕ�đ������Ă����Ƃ������R����A�Q�O�O�U�N�̐f�Õ�V����ł́A�ϋɓI�ȕa���팸������A�a�@�ɑ��ē��@�����̐�����ݒ肵�āA������z�������҂̈�Õی��_����啝�Ɍ��炷���ƂŁA�a�@�����҂𑁊��ɑމ@������悤�ɗU�����܂����B�Љ�I���R�œ��@���������������ȍ���҂�����ɖ߂��A�o���邾���n��Ő����ł���悤�ɎЉ�A���x������Ƃ�����ڂ̉��A�×{�a����26�����̍팸��ڎw���܂����B

�@���ꂩ�瑽���Љ���}���钆�ŁA�×{�a�����팸�����Ƃ������Ƃ́A�Q�O�R�O�N�ɂ�47���l�̐l�����ɏꏊ�������ƁA�����J���Ȃ͗\�����Ă��܂��B

�`�W���̐l���a�@�ŖS���Ȃ��Ă���`

�@�P�X�U�O�N��܂ł̓��{�ł́A����ő���������邱�Ƃ�������O�ł����B�������A���{�̈�Â̐i���ɂ�莀�S�ꏊ�͕a�@�ւƈڂ�A�Q�O�P�P�N�ɂ͂W���̐l���a�@�ŖS���Ȃ�悤�ɂȂ�܂����B

�@�����J���Ȃ̒����ł́A���������������̗×{�ꏊ�̊�]�Ƃ��āu�ł��邾������Łv�Ɠ����������U���ɏ���Ă��܂����B�������A����͕a�@��f�Ï����̈�Ë@�ւŖS���Ȃ�����S�̂�80�����߁A�����12�����x�ɂƂǂ܂��Ă��܂��B

|

|

| ���a�@�Ŏ��ʂƂ������� |

�@�a�@�́A�a�C������Ă�����ɂƂ��ẮA�K�v�ɉ����Ď��Â����܂��̂ň��S���͂���܂����A�����܂Ŏ��Â����ł����āA�����̏�Ƃ͈قȂ�܂��B����̕����a�@�ɓ��@����ƁA���̕ω��Ȃǂ���F�m�ǂɂȂ鋰���A���Âׂ̈̈��Õێ��ɂ�葫�����キ�Ȃ��Ă��܂���������܂��B

�a�@�͐����邽�߂̏�ł�����A���������ɏꏊ�ɑI�ԂƂȂ�ƁA�Ŋ��܂Ŏ��Â������邱�ƂɂȂ�ƐS�ɗ��߂Ă����K�v������܂��B |

| ���a�@�ȊO�ł̎��ɏꏊ |

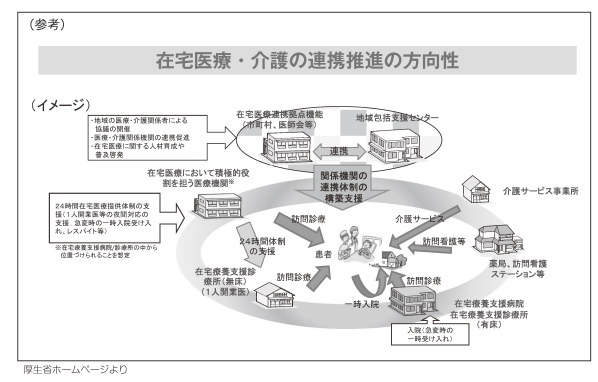

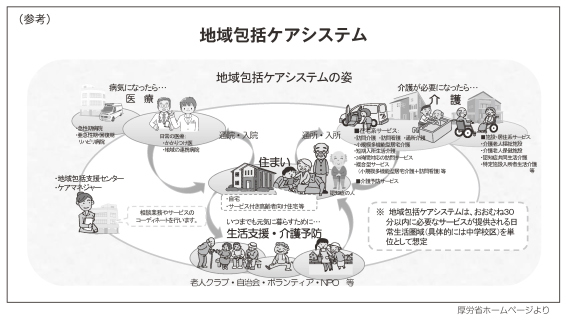

�@�Q�O�R�O�N�ɂ�47���l�̎��ɏꏊ���Ȃ��Ȃ邱�Ƃ���A���{�͍ݑ��Â��[�������邽�߂̎{��Ƃ��āA�n��ň�Õ���Ɖ�앪��̎��Ǝ҂̘A�g��[�߂�m�ݑ��ØA�g���_���Ɓn�𐄂��i�߂Ă��܂��B

�@����́A�a�@��Q�S���ԑΉ��̍ݑ�×{�x���f�Ï���K��Ō�X�e�[�V�������́A��ÁE���Ɋւ���l�X�ȐE�킪�W�܂���݂��A���Ǝғ��m�ŋ��͂��ĂQ�S���ԑΉ��̍ݑ��Ò̐������グ��Ƃ������̂ł��B�܂��A��l��炵��ƒ�̎���ōݑ�×{�̏o���Ȃ����X�̎M�Ƃ��āA�Q�O�P�P�N����T�[�r�X�t������Ҍ����Z��x���X�^�[�g�����A����ȊO�̎{�݂ɑ��Ă��⏕���𑝂₷�Ƃ���������u���ē��e�̏[����}���Ă��܂��B

�@���̂悤�ɁA�a�@�ȊO�̏ꏊ�Ŏ��ʂ��Ƃ����߂��Ă��邢�܁A�����͂ǂ��Ŏ����}�������������C�Ȃ����ɍl���Ă����K�v�ɔ����Ă��܂��B |

| ������Ŏ��ʂ��߂� |

�@�Z�݊��ꂽ�n��ŕ��i�̐�����l�ԊW���p���ł��鎩��́A�ł����S���ĉ߂�����ꏊ�ł��B�����A�������������ɂ͉Ƒ��̃T�|�[�g���K�v�ƂȂ�A������t�̉��f���s���ł��B�������������߂āC�e�Ԃ������������A�ǂ̂悤�ɂ�����ǂ��̂��𑊒k���Ă������Ƃ��d�v�ł��B

�@�܂��A��삪�K�v�ɂȂ����Ƃ��ɁA�ݑ�Ŏ���T�[�r�X�����ɗ��p���Ă������Ƃ��d�v�ł��B�T�[�r�X�̌v��E�����Ȃǂ��s���Ă����P�A�}�l�[�W���[�Ƃ悭���k���Ȃ���A�w���p�[��K������A�K��Ō�Ȃǂ𗘗p���鎖�ŁA�{�l�E�Ƒ��̐g�̓I�E���_�I�ȕ��S��s���͌y���ł��܂��B |

| ���a�@�E����ȊO�́u���ɏꏊ�v |

| �@�Q�O�O�O�N�ɃX�^�[�g�������ی����x�ł́A���ʗ{��V�l�z�[���A���V�l�ی��{�݁A���×{�^��Î{�݂̂R�̎{�݂�����A���x�ɂ���ė��p���ł��܂��B�Q�O�O�U�N�ɉ��ی��ŊŎ������Z���n�݂���Ă���A�{�l�E���Ƒ��̊�]�ɂ�葽���̎{�݂ŊŎ��P�A���s���Ă��܂��B�܂��A���Ԋ�Ƃ��o�c���Ă���L���V�l�z�[���A�T�[�r�X�t������Ҍ����Z��A�{��V�l�z�[���A�O���[�v�z�[�����̍���ҏZ��̂悤�ȏZ��^�̎{�݂�����A�����̎{�݂ōŊ��̎����߂��������ƍl���鎞�ɂ́A�Ŏ��Ɋւ���{�݂̕��j���A�����̑O�ɂ��炩���ߊm�F���Ă������Ƃ��K�v�ł��B |

|

| ���u�������v�Ƃ����l���� |

�@���N�O�Ɂu�������̂����߁v�Ƃ����{���b��ƂȂ�A�V���⎡��Ȃ��a�C�Ŏ������߂��Ƃ��A�Ȃ�ׂ��������u�͂Ƃ炸�ɉ��₩�Ɏ���ł����Ƃ����m�������n���r���𗁂т܂����B�������́A�I�����ƂȂ������҂��A�����ŐH�������Ȃ��Ȃ����Ƃ��A�l�H�I�ɉh�{�͂��ꂸ�A�_�H���������Ȃ���A�₪�ĂЂ����疰�葱���đ̂̐����͂Ȃ��Ȃ�A�͂��悤�Ɏ��R�ɑ剝������Ƃ������̂ł��B

�@���N�O�܂ł̓��{�ł́A�H�ׂ��Ȃ��Ȃ�Όo�@�o�ljh�{��݂낤�ʼnh�{�����A�_�H�Ő����⋋�����A�ċz���キ�Ȃ�Ύ_�f�z����l�H�ċz��Ȃǂ��A���̊ԍۂɑ̒��ɓ_�H��J�e�[�e���A���j�^�[�̊ǂ������A�@�B�Ȃǂɐ�������Ă���Ƃ�����ԂŁA�₪�ċꂵ�݂Ȃ���S���Ȃ��Ă����Ƃ������Ƃ���������܂����B�������A�ߔN�ł͉ߏ�Ƃ������Â̂�����ɋ^��������A�����������Ă܂Ő������炦�����Ȃ��A�Ŋ��܂Ŏ����炵�������Ĉ��炩�Ɏ����}�������Ɗ肤���������Ă��܂����B |

| ���I���� |

| �@�I���ւ̊S�͍�������ǁA���ۂɏI�������Ă�����͋ɂ킸���Ȃ̂�����ł��B�I���́A�c�����Ƒ��̂��߂ɂ��A�����ĉ������A�����}����܂ł̊��Ԃ��A��莩���炵���[�����ĉ߂�����悤�ɂ���Ӗ�������܂��B��������x�̋M�d�Ȑl���ł��B�����A�I�����n�߂Ă݂܂��B |

���p����

��I������F���^��@���ƔV���{��

�E��t��������K���Ȏ��̂������F�����L�@���~��

�Q�l����

�����҂̏I������Â��l����F���c����@���{�n����c��

�E�������̂����߁F�Δ�K�O�@�u�k�� |