◆老年症候群と介護予防

日本の少子高齢化は加速的に進んでおり、2025年には65 歳以上の人口が総人口の30・3%に達し、国民の3人に一人が65歳以上の高齢者になると推計されています。

おそらくレストランや喫茶店、ショッピングセンターなど、どこにいっても高齢者で溢れることが想像されます。年齢が上がるほど要介護者は増える傾向にありますが、誰もが要介護者になることを望んではいません。できるだけ永く元気で活動し、家族の世話を受けずに健康で生涯を全うできる「健康寿命」の延伸を望んでいるはずです。

一方、「転ばないか不安」「食事の際によくむせる」「膝が痛くて階段がつらい」「物忘れ」「尿漏れが怖い」などといった、年齢を重ねるとともに現れるからだの変化を「老年症候群」といいます(図1)。このような症状への不安から家に閉じこもりがちになると、からだを動かすことが少なくなってしまいます。

その結果、1年後に活動する能力が低下する危険性は2・4倍も高くなるといわれています。これらの老年症候群には運動が有効であり、早めに気づき、対策することが介護予防の重要な鍵になります。

今回は老年症候群の一つである、認知症予防のための運動に焦点を絞って話を進めていこうと思います。

◆認知機能の低下を防ぐ

地域で暮らしている高齢者の認知症有病率は15% であり2012年で462万人とされています。また、認知症になる可能性がある軽度認知障害者は13%であり、約400万人と推定されています。今後も平均寿命の延伸と共に、増加する認知症者への対応は国レベルの問題としても非常に注目されています。

少し古いデータですが、1998年の認知症の推計患者数150万人に対して、認知症の発症を2年遅らせることができた場合、約5,600億円(医療費1,600億円、介護費4,000億円)もの負担を削減できると試算されています。

ちょっと額が大きすぎてイメージがつきにくいですが、とても大きな節約になりますね。皆さんが一斉に認知症予防に取り組むことで、自らの健康寿命を延ばすだけでなく、国の費用軽減にも大いに貢献することが可能となります。

一般に認知機能は喫煙や不活動等の不適切な生活習慣により低下するといわれており、反対に豊かな人間関係や精神活動、運動がその低下を防ぐとされています。

以下に具体的な予防方法を述べていきます。

|

◆まずは自助から

認知機能の低下を予防することが最も重要ですが、ある程度認知機能が低下していたとしても、回復する方が一定の割合(25%)で存在します。

認知症の発生と運動機能にも密接な関係があり、運動習慣は認知症を発生しにくくします。また、運動の効果として、記憶の中枢である脳の海馬の萎縮を減少させ、認知機能を維持・向上できることも示されつつあります。運動の効果に年齢は関係ありません。

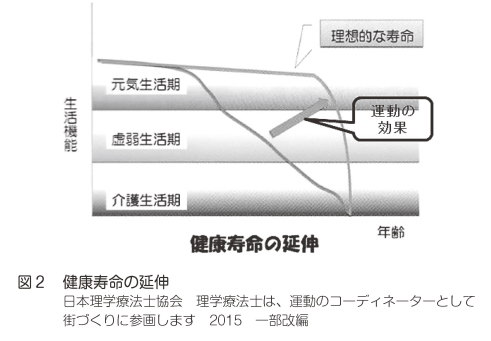

一般に、老化は右下がりに進むと考えられてきましたが、亡くなる少し前まではからだの機能が比較的維持されていることがわかってきました。最近では運動によって、頭や体の老化を抑えられるだけでなく、若返ることさえ可能になることがわかっています。

さらに、体力に自信のない方ほど正しい方法で運動に取り組めば効果的なこともわかっています(図2)。まずは病院で治療するという考えよりも自ら高い意識で予防運動に取り掛かる「自助」の精神が大切になります。「ぴんぴんころり」を目指し、健康寿命の延伸に挑戦していきませんか。

|

|

| ◆認知症予防の具体的な運動方法 |

簡単な方法として、穏やかな運動を続けることが身体の酸化ストレスの軽減につながることから認知症予防に有効とされています。具体的には適度なウォーキングなどの有酸素運動を週3回30分程度行う方法です。

ただ歩くだけでなく、周囲の景色を見たり、楽しいことを想像しながら歩くことで更なる効果が期待できます。適切な運動の目安として、少し汗をかく程度の運動を行うと良いでしょう。急な激しい運動は逆効果ですし、きついトレーニングをしてもあまり効果はないようです。

運動時にパートナーがいる際は、

①会話をしながら歩く。

②しりとりをしながら歩く。

③ 知っている野菜や魚の名前などを思いだしながら歩く。

④ 100から7を繰り返し引き続けながら歩く。

といった「しながら運動」が有効であり、認知機能のみならず周囲への注意力や判断力の低下を予防するとされています(図3)。

注意力をトレーニングすることにより、高齢者の骨折の原因でもある転倒の予防にも効果的です。

認知症の一つである、「脳血管性認知症」の原因となる脳血管疾患の予防に対しても運動は有効とされています。運動を正しく行うことで脳血管疾患の危険因子である高血圧、脂質異常症、糖尿病を予防することができるからです。

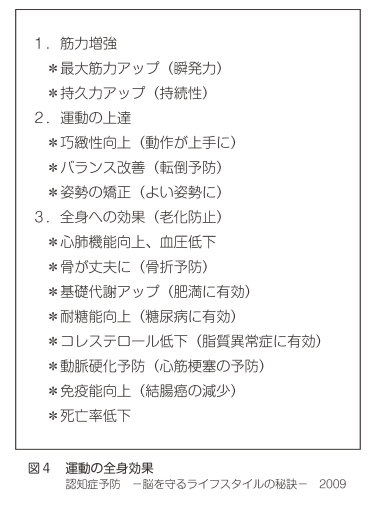

それ以外にも運動には沢山の全身的な老化防止効果があります。適切な運動により筋力、バランス、心肺機能、骨、全身の諸臓器にも良い影響を及ぼします。

心肺機能が向上すると基礎代謝率が上昇して肥満を防ぎ、ブドウ糖の取り込みを促進して糖尿病を防ぎ、コレステロールが下がり、動脈硬化が予防できます。また、免疫力をアップして癌を減らし死亡率が低下するという効果も期待できます(図4)。

以上の事から、適切な運動を行うメリットは非常に大きく、逆に適切な運動が健康に悪いという報告や研究は見当たりません。皆さんで楽しく運動しながら健康を、そして人生を支えていきましょう。

|

|

| ◆共助で広める認知症予防 |

運動以外にも楽しく頭を使う活動が認知症の予防や進行防止に有効です。

その理由は、毎日の知的活動が脳の認知機能を担う神経ネットワークを強化し、認知症を来たす脳の加齢変化の影響を受けにくくするからです。もともと運動をして体を鍛えている人は、しばらく運動をしなくても体力が維持されます。

同様に認知機能に関しても普段から頭を使っている人はその機能が保たれやすいと考えられています。

具体的な活動としては、

①新聞・雑誌を読む。

②トランプやクロスワードパズルなどのゲームをする。

③博物館へ行く。

④楽器の演奏、クラブ活動

などの知的な趣味活動が有効との報告があります。

地域のサロンやサークルに参加するなど、他人と積極的に交流することで自助から共助の拡がりを大切にし、楽しみのある生活を送りながら認知症を予防することも重要です。

|

| ◆おわりに |

来たる2025年の超高齢社会に向け、障害を抱えても住み慣れた地域において、在宅生活の限界点を出来る限り高めるための「地域包括ケアシステム」への取り組みが国の方針で進んでいます。

今後は

① 病気になる前に自分の健康は自分で守る。

②障害を持っても地域で暮らす。

といった強い意志と心構えを皆さん自身で持つことが必要な時代になると思われます。

我々理学療法士は皆様の健康寿命延伸に寄与するため、病院や施設の中だけでなく、各地域においても身体機能のチェックや必要な知識・運動プログラムの提案を行い、皆さんと共に明るい未来への扉を開けていきたいと考えています。

運動で健康を支え、明るく元気な高齢者で溢れかえる街づくりを行っていきましょう。 |

|