丂挻崅楊幮夛偲側傝丄夘岇梊杊偲偄偆尵梩傕偁偪偙偪偱帹偵偡傞偙偲偑憹偊偰偒傑偟偨丅夘岇梊杊帠嬈偲偟偰丄殝壓忈奞偺懳墳傪娷傓乽岥峯(偙偆偔偆)婡擻偺岦忋乿僒乕價僗偑摫擖偝傟丄殝壓忈奞偵懳偡傞娭怱偑崅傑偭偰偄傑偡丅崅楊幰偺曽偑偄偮傑偱傕偍偄偟偔丄妝偟偔丄埨慡偵怘帠偑偱偒傞偙偲偑偱偒傞傛偆丄偍榖傪偝偣偰偄偨偩偒傑偡丅

|

| 殝壓乮偊傫偘乯忈奞偲偼 |

丂嵟嬤怘帠偺嵺偵傓偣傞偙偲偑懡偄丒偣偒崬傓側偳偺徢忬偑婥偵側傞偙偲偼偁傝傑偣傫偐丠

丂崅楊偵側傞偲壛楊偵傛傞岥傗偺偳偺婡擻乮殝壓婡擻乯傕掅壓偟偰偒傑偡丅

丂傑偨昦婥偺屻堚徢偱偺偳傗愩偵杻醿偑偁偭偨傝偡傞偲怘帠偺偨傃偵傓偣傞丒忋庤偔堸傒崬傔側偄側偳偺徢忬偑弌傞偙偲偑偁傝傑偡丅

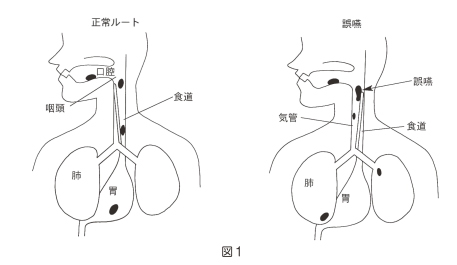

丂殝壓忈奞偲偼悈暘傗怘傋暔傪岥偵擖傟偰丄堲摢偐傜怘摴丄堓傊偲憲傝崬傓丄堸傒崬傓峴堊偑偆傑偔偄偐側偔側傞忬懺傪偄偄傑偡丅殝壓忈奞偺嵟戝偺栤戣偼岆殝(偛偊傫)惈攛墛偱偡丅岆殝惈攛墛偲偼岥偺拞偺怘傋偐偡傗嵶嬠偑岆偭偰婥娗偐傜攛偵擖傝乮偙傟傪岆殝偲偄偄傑偡乯攛墛傪婲偙偡偙偲偱偡丅擼寣娗忈奞側偳偺屻堚徢偱偺偳傗愩偵杻醿偑偁傞応崌傗懱傪廫暘偵摦偐偟偰偄側偄偨傔偵婲偙傞婡擻掅壓側偳偑偁傞偲丄姰慡偵婥娗偺擖傝岥偑傆偝偑傜側偄偆偪偵怘夠傗懥塼偑棳傟偰偔傞偨傔丄婥娗撪偵擖傝偙傫偱乽岆殝乿乮恾侾乯偑婲偙傞偺偱偡丅摿偵怮偨偒傝偺曽傗懱椡偑掅壓偟偰偄傞崅楊幰偼怮偰偄傞娫偵帺暘偺懥塼偑婥娗偵棳傟崬傓偙偲偱婲偙傞乽岆殝惈攛墛乿偑彮側偔偁傝傑偣傫丅

丂婥娗偵怘暔傗懥塼偑棳傟偙傑側偄傛偆偵偡傞偙偲偑丄嵟戝偺梊杊偲側傝丄偦偺偨傔偵偼岥偺婡擻偺岦忋偑寚偐偣傑偣傫丅 |

|

| 殝壓懱憖偭偰壗丠 |

丂殝壓偲偼乽堸傒崬傒乿偺偙偲偱偡丅殝壓偼愩傗岥偺廃傝丄庱側偳偺嬝擏傪巊偭偰丄怘傋暔傗堸傒暔傪偺偳偺曽傊憲傝崬傒丄偺偳傪捠夁偟偨怘傋暔傪偝傜偵怘摴傊憲傝崬傓堦楢偺摦嶌傪偝偟傑偡丅殝壓懱憖偼偦偺偨傔偵昁梫側嬝擏偺懱憖偱偡丅偙偺怘傋傞偨傔偵巊偆殝壓婍姱乮岥峯婍姱乯偼屇媧傗敪惡偵傕巊傢傟偰偄傞敪岅婍姱偱傕偁傝傑偡丅

丂怘帠傗懥塼傪堸傒崬傓嵺偵杍丒愩丒偺偳側偳偺岥偺嬝擏傪巊偆偙偲偼憐憸偟傗偡偄偱偡偑丄幚偼懱偺嬝擏傕戝偒偔娭學偟偰偄傑偡丅怘傋傞摦嶌傪巚偄弌偟偰傒偰偔偩偝偄丅傑偢偼栚偱怘傋暔傪擣幆偟丄敘傗僗僾乕儞傪帩偪傑偡丅師偵庤傪怢偽偟偰怘婍傪偮偐傒丄怘傋暔傪庢傝丄岥傑偱塣傃傑偡丅偙偺帪丄庤偩偗偱偼側偔丄摢傪巟偊傞庱傗尐傗榬偺嬝擏偑僗儉乕僘偵嫤摥偟偰摦偔偙偲偱堦楢偺摦嶌偑峴偊傑偡丅偝傜偵丄怘傋傞嵺偵偼巔惃傕戝帠側梫慺偺傂偲偮偱偡丅揔愗側巔惃傪曐偮偙偲偑擄偟偄偲丄岆殝偺儕僗僋偑崅傑傝傑偡丅傑偨丄枩偑堦岆殝偟偰偟傑偭偨応崌丄偟偭偐傝偲傓偣傞偙偲偑偱偒傞偲婥娗偵擖偭偰偟傑偭偨怘傋暔傪揻偒弌偡偙偲偑偱偒傑偡丅

丂偙偺乽傓偣傞乿偲偄偆摦嶌偵偼攚嬝傗暊嬝丄偦偟偰偟偭偐傝偲懌傪抧柺偵偮偗偰傆傫偽傞懌偺嬝擏側偳傕昁梫偵側傝傑偡丅慡恎偺嬝擏偑丄偦傟偧傟偺栶妱傪壥偨偡偙偲偱僗儉乕僘偵怘傋傞偙偲偑偱偒傑偡偟丄枩偑堦偺応崌偱傕埨慡偺妋曐偑偱偒傑偡丅偳傟偑傂偲偮寚偗偰傕怘傋傞偙偲偼崲擄偵側傝傑偡丅偦偺偨傔殝壓懱憖偵偼丄岥偩偗偱側偔懱偺嬝擏傪摦偐偡梫慺偑娷傑傟偰偄傑偡丅 |

| 殝壓懱憖偱岆殝梊杊 |

|

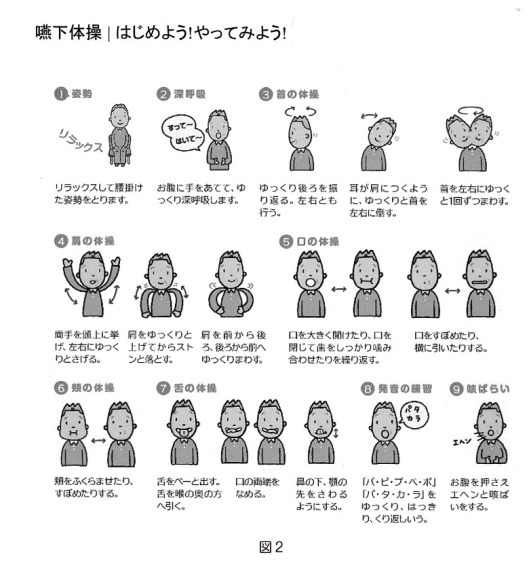

丂捠忢怘摴偵峴偔傋偒怘傋暔傗堸傒暔偑岆偭偰婥娗傊偲擖傝崬傫偱偟傑偆偺偑岆殝偱偡丅偦偺乽岆殝梊杊乿偵殝壓懱憖偑偍偡偡傔偱偡丅殝壓懱憖傪幚巤偡傞堦斣傛偄僞僀儈儞僌偼怘帠偺慜偱偡丅殝壓懱憖偵傛傝岥傗杍丒愩側偳傪摦偐偡偙偲偱丄懥塼偑傛偔弌傞傛偆偵側傝丄堸傒崬傒傗偡偔怘傋傗偡偔側傝傑偡丅偦偺傎偐乽僥儗價傪尒側偑傜乿乽偍晽楥偵擖傝側偑傜乿側偳乽側偑傜懱憖乿偲偟偰峴偭偰傕傛偄偲巚偄傑偡丅柍棟偣偢妝偟偔枅擔宲懕偟偰偄偔偙偲偑戝愗偱偡丅

丂怘帠偺慜偺弨旛懱憖偲偟偰偤傂峴偭偰傒偰壓偝偄丅乮恾俀乯

丂殝壓懱憖

嘆巔惃

丂丂傑偢偼丄巔惃傪惍偊偰嵗傝丄慡恎偺嬝擏偺僶儔儞僗傪惍偊傑偡丅

嘇怺屇媧

丂丂旲偐傜媧偭偰丄岥偐傜揻偒傑偡丅挿偔懅傪揻偔傛偆偵偟傑偟傚偆丅懱憖傪巒傔傞丂慜偵嬞挘偟偨婥帩偪傗嬝擏傪儕儔僢僋僗偝偣傑偡丅

嘊庱偺懱憖

丂丂殝壓偵娭學偡傞嬝擏偼丄庱偵懡偔廤拞偟偰偄傑偡丅嬝擏傪備偭偔傝摦偐偟偰傎偖丂偡偙偲偱丄怘傋傞弨旛傪巒傔傑偡丅

嘋尐偺懱憖

丂丂懅傪媧偄側偑傜尐傪堷偒忋偘偰丄僗僢偲椡傪敳偔傛偆偵懅傪揻偒側偑傜尐傪壓偘丂傑偡丅

嘍岥偺懱憖

丂丂岥偺廃傝偺嬝擏傪傎偖偟摦偐偡偨傔偺僩儗乕僯儞僌偱偡丅戝偘偝偵岥傪摦偐偟傑丂偟傚偆丅

嘐杍偺懱憖

丂丂岥偺拞偵嬻婥傪偨傔丄杍偺撪懁偐傜朿傜傑偣傞嬝擏偺僩儗乕僯儞僌偱偡丅偟偭偐丂傝姎傓偨傔偵丄傑偨怘傋偙傏偟杊巭傗丄旲傊怘傋暔偑棳傟崬傓偺傪杊偓傑偡丅

嘑愩偺懱憖

丂丂怘傋傞偙偲丄偦偟偰敪壒偡傞偨傔偵寚偐偣側偄偺偑愩偱偡丅姎傓帪傗堸傒崬傓帪丂偵愩偺摦偒傪曐偮偙偲偑偱偒傑偡丅

嘒敪壒楙廗

丂丂乽僷乿乽僞乿乽僇乿乽儔乿偲敪壒偡傞偙偲偱岥怬傗愩傪摦偐偟傑偡丅岥怬傗愩偺丂摦偒傪栚揑暿偵僩儗乕僯儞僌偟傑偡丅

丂偙偺帪偵憗岥偙偲偽傗壧彞側偳偺敪壒楙廗傕峴偄傑偡丅

丂惡傪弌偡偙偲偼岥峯婡擻偩偗偱側偔屇媧婡擻偺岦忋偵傕偮側偑傝傑偡丅壧偼岥怬丒丂杍丒惡懷丒庱偺嬝擏側偳懡偔偺慻怐偺憤崌妶摦偱偡丅偙傟傪挿偔懕偗傞偙偲偼欚殣丂(偦偟傖偔)丒殝壓丒敪惡側偳傪巌傞嬝擏偺懱憖偲側傝廃曈慻怐傪廮擃偵偡傞偙偲偵丂偮側偑傝傑偡丅

嘓奝偽傜偄

丂丂岆殝偟偨嵺偵丄傓偣傞偨傔偺僩儗乕僯儞僌偱偡丅傗傝偡偓偰偟傑偆偲岮傪捝傔傞丂偙偲傕偁傞偺偱俀乣俁夞偱偐傑偄傑偣傫丅

|

| 懥塼態儅僢僒乕僕 |

丂

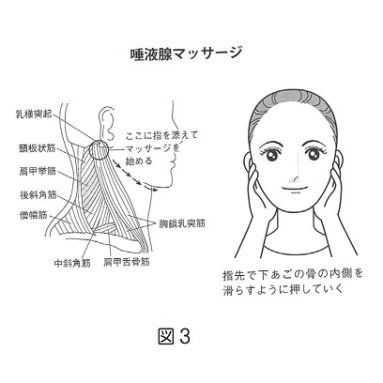

丂崅楊偵側傞偲丄懥塼偼弌偵偔偔側傝傑偡丅懥塼偺暘斿偑彮側偔側傞偲岥峯撪偑姡憞偟傗偡偔側傝傑偡丅姡憞偟偰偄傞偲怘帠偺嵺偵傓偣偨傝姎傒偵偔偔側偭偨傝偟傑偡丅懥塼偺暘斿傪懀偡偨傔偵懥塼態傪巋寖偡傞懥塼態儅僢僒乕僕乮恾俁乯傪峴偄丄岥峯撪偑弫偆偲岥偺帺忩嶌梡偑摥偒傑偡丅偦偟偰岥偺廃傝偺嬝擏偺嬞挘偑傎偖傟岥偑奐偒傗偡偔側傝傑偡丅壗傛傝丄怘傋傞偙偲丒堸傒崬傓偙偲傗夛榖偑偟傗偡偔側傝傑偡丅

丂怘帠偺慜偵丄殝壓懱憖偲堦弿偵峴偆偙偲傕偍偡偡傔偟傑偡丅懥塼態偼帹壓態乮帹偨傇偺傗傗慜曽丄忋偺墱帟偁偨傝乯丄妠壓態乮偁偛偺崪偺撪懁偺傗傢傜偐偄晹暘乯丄愩壓態乮偁偛偺愭偺偲偑偭偨晹暘偺撪懁丄愩偺晅偗崻乯偲俁儢強偁傝傑偡丅椡傪擖傟偢偵巜偱寉偔埑敆偡傞傛偆偵傗偝偟偔峴偭偰偔偩偝偄丅

丂傑偨丄怺屇媧傗惡傪弌偡偙偲偼墶妘枌傪忋偘偨傝壓偘偨傝偟偰懱偵巁慺傪憲傝崬傓偙偲偱丄擼偵廫暘側巁慺偑峴偒搉偭偰擼傪妶惈壔偟傑偡丅僗僩儗僗傪榓傜偘傞岠壥傗攛偺榁壔傪怘偄巭傔傞偺偵傕桳岠偱偡丅

|

|

| 乽岥偼寬峃傊偺昞尯娭乿 |

丂堸傒崬傒傗屇媧側偳偺岥峯婡擻偑掅壓偡傞偲廫暘側怘帠偑庢傟側偔側傝塰梴忬懺偑埆偔側傝傑偡丅偡傞偲懱椡傗嬝椡偑掅壓偡傞偨傔丄曕偔偙偲傗懱傪摦偐偡偙偲偑崲擄偵側傝丄揮搢傗崪愜傪偟偰幵堉巕傗怮偨偒傝偺惗妶忬懺偵側偭偰偟傑偆偙偲傕梊憐偝傟傑偡丅

丂岥峯婡擻偑惓忢偵婡擻偟偰偄傞偲怘帠偑旤枴偟偔愛庢偱偒傑偡丅塰梴忬懺偑夵慞偡傞偲丄懱傪摦偐偡妶摦揑側擔拞妶摦傗擔忢惗妶偵懴偊傜傟傞偩偗偺嬝擏傗懱椡偑堐帩偝傟傑偡丅偡傞偲塣摦婍偺婡擻傕廫暘堐帩偝傟丄寬峃揑側惗妶偑憲傜傟傞傛偆偵側傞偲峫偊傜傟傑偡丅

丂惗妶婡擻偺岦忋偺偨傔偵偼寚偐偣側偄偺偑岥峯婡擻偺岦忋偱偡丅擔崰偐傜丄岥怬丒杍丒愩丒偺偳側偳偺岥峯婍姱偺嬝擏傪堄幆揑偵巊偭偰抌偊傞偙偲偼丄惓偟偄殝壓傪懀偟丄壗嵨偵側偭偰傕岥偐傜暔傪怘傋傞惗妶傪帩懕偝偣傞偙偲偵側傝傑偡丅欚殣椡丒殝壓椡偼擭楊偵傛偭偰掅壓偡傞偽偐傝偱側偔擔乆偺偙偙傠偑偗偲孭楙師戞偱婡擻傪崅傔傞偙偲偑偱偒傞擻椡側偺偱偡丅 |

| 桖夣偵尦婥偵惡傪偩偟傑偟傚偆両 |

丂偒傛傒偺棦偱傕棙梡幰條偵怘慜傗懱憖丒儗僋儕僄乕僔儑儞偺拞偱殝壓懱憖傪峴偭偰偄傑偡丅

丂乽惗敒惗暷惗棏乿乽壴傛傝偩傫偛乿乽搶嫗摿嫋嫋壜嬊乿乽婼偵嬥朹乿乽怴弔僔儍儞僜儞僔儑乕乿乽僼僯儍僼僯儍側丂傆側乿側偳側偳惡傪弌偡偲尦婥偵側傝帺慠偲徫婄偵側傝傑偡丅

丂殝壓懱憖傪丄憗岥尵梩傗偐傞偨暥偱敪惡傪丄惗妶偺拞偱庢傝擖傟偰傒傑偣傫偐丠

|

堷梡丒嶲峫暥專

丒 峛扟帄丂壧偆偙偲偑岥峯働傾偵側傞丂偁偍偧傜弌斉擇乑乑敧丂榋擇丒幍巐乣幍榋傛傝堦晹堷梡

丒 偼偠傔傛偆両傗偭偰傒傛偆両岥峯働傾傛傝堦晹堷梡

丒 栴庣杻撧丒傗傢偨儊僨傿僇儖僙儞僞乕殝壓忈奞尋媶強擇乑乑乑

丂 僗僥僢僾曽幃偱妛傇愛怘殝壓儕僴價儕僥乕僔儑儞傛傝堦晹堷梡

丒 崱堜堦彶丒壀嶈岲廏丂岥傪暵偠傟偽昦婥偵側傜側偄丂壠偺岝嫤夛擇仜堦擇傛傝堦晹堷梡

|